思いもよらないものが店頭から消えたり、海外では閉鎖や外出禁止などの状況があったり、ストックの持ち方について色々考える機会が多い最近。

今まで最低限あれば、と思っていたものも、ストック量を見直してみようと思い、先日から少しずつ増やしています。

食品ストックの見直し

非常用も含めて、ローリングストックをしている食品。

多少多めに持って、消費したら追加する、という方法です。

3月は非常用品の見直しをすると決めている時期でもあり、そのついでに食品のストック量を見直してみることにしました。

今まで

ローリングストック

- パックご飯×10

- パスタ×2~3袋

- パスタソース×3

- グラノーラ×2袋くらい(今は未開封は1袋しかありませんが)

非常用

- レトルトカレー×6

- 缶詰×2種・4缶

- アルファ米×4

- カロリーメイト的なもの(リュックなどに常備)

これくらいでした。

ほかにも冷蔵庫に入っている食材や、お米などもあるし、なんとかなるかなと思っていたんですが。

買い占めが起こればあっという間に店頭からものがなくなる。

震災後も色々なものが買えなかった時期がありましたが、今回改めてそれを痛感。

もう少し長い期間、買えなくてもなんとかなるようにしておかなければ、と思い始めたんです。

増やしたもの

- パスタ 2~3袋→最低5袋に

- パスタソース 3袋→8袋

- うどん乾麺 0→2袋

- うどん用レトルトたれ 0→3袋

- 餅 0→1袋(1kg)

- 米 使用中のものだけ→+1袋(5kg)

- 缶詰 4→おかず10、カレー3、果物1

こんなもんかな。

主食になるものをメインに増やしました。

栄養は偏るけど、とりあえず空腹は満たせるものたち。

夫が夜ごはんに麺は嫌がるのですが、パスタやうどんは普段のお昼ごはんに食べるもの。

乾麺は省スペースで収納できるので便利です。

調味料類もなくなりそうになったら買うのではなく、あけたら1つストックするように変えました。

しょうゆ、昨日あけちゃったので買ってこないと。

増やす=収納場所をつくる

やみくもに増やすだけでは収納できません。

モノを増やすということは、その収納場所をつくるということです。

今回増やしたのはローリングストックの食品。

なのでキッチンに収納場所を作ります。

我が家にはパントリーもありませんし、収納家具を増やすつもりもありません。

なので、今ある場所を増やしたもののためにあける必要が。

日常的に出し入れしやすい場所であることも大事なので、今まで食品収納に使ってた引出しの隣の引出しを使うことにしました。

| シンク | カトラリー | コンロ |

| ザル・ボウル・保存容器 | 食器 | 鍋・油 |

| 掃除用品・ゴミ袋 | 食品 | 鍋 |

こんな配置になっていました。

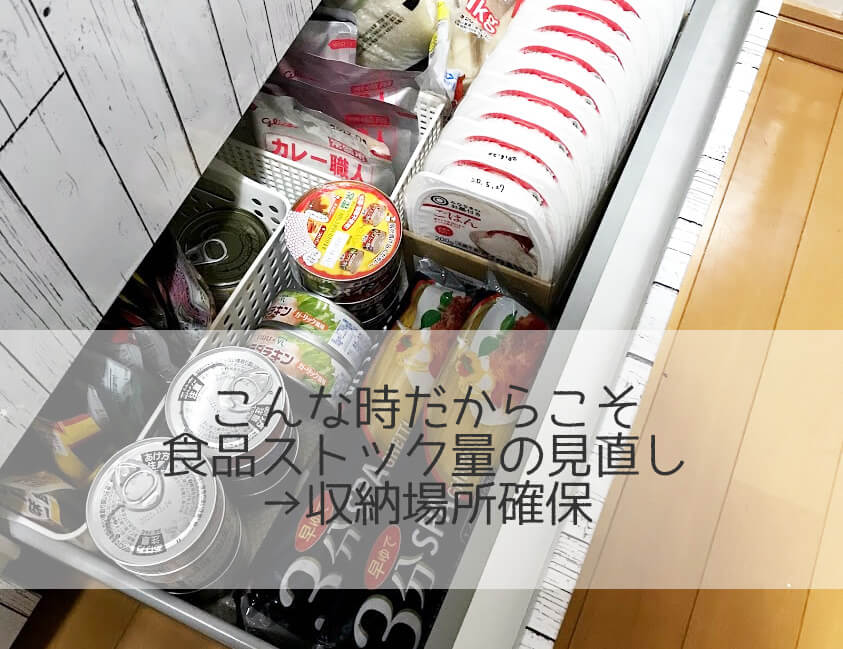

コンロ下の下段、圧力鍋とシャトルシェフを入れていた浅い引き出しを食品用に変更!

収納は2つに分けて

コンロ下の方にどちらかというと非常時用のものを。

日常的に食べるものは今までの引出しに残しています。

これに冷蔵庫の中のものなども足せば、それなりの日数は耐えられるのではないかな、と思っています。

まとめ

思いもよらない状況が実際に起きて、今回ストック量を見直しました。

マスクが買えない、「ある」と言われているのにいまだトイレットペーパーやティッシュも品薄(というか物流が追い付いていない)、一時はお米なども店頭から消えた。

海外の外出禁止やお店の閉鎖のニュースもあります。

日本だって、いつなにが起きるかわからない。

東日本大震災から丸9年、地震だっていつ起きるかわかりません。

やっぱり備えは大事だな、と思うのです。

いざというとき、慌てないために。

ただ、ひたすら買いだめしても、ちゃんと把握して使わなければ無駄。

食品の場合は賞味期限もあるので、食べきれる量を上手に回していく必要があります。

だからこそ、いつも食べるものを多めにストックするのが無理なくできる備蓄ではないでしょうか。

コメント